Orígenes del terror: desde la mitología hasta el Romanticismo.

Orígenes del

terror:

Desde los orígenes del

ser humano ha existido las narraciones de terror, solo tenemos que

pensar en las mitologías, los cuentos tradicionales de cualquier

civilización o cultura, quizá esto tenga una explicación

antropológica de los propios miedo del hombre: el terror, la

desesperación, el anhelo, el bien y el mal...

Si nos centramos en el

aspecto religioso, desde Egipto con grandes plagas, ríos convertidos

en sangre, llamas que lo impregnan todo, muerte a todos los recién

nacidos. Esto es sólo un ejemplo de lo que podemos encontrar. De

igual manera en la mitología, hallamos castigos divinos,

sufrimientos, muertes, infidelidades... Por citar un ejemplo, en el

mito de Polifemo y Galatea, el cíclope movido por los celos que

siente por el amor entre Acis y Galatea, terminará por aplastar a

Acis con una enorme piedra, creando una imagen de sangre, violencia y

terror.

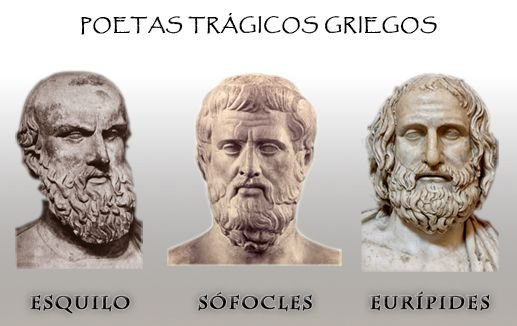

Sin duda, no podemos

olvidar la tragedia griega a la hora de hablar de los orígenes del

terror. La tragedia griega llegará hasta el romanticismo ( XIX) a

penas sin encontrar modificación, será éste siglo en el que

comiencen a plantearse los género literarios y también la propia

mutación y relación de estos.

El motivo de la tragedia griega es el mismo que el de la épica, es decir el mito, pero desde el punto de vista de la comunicación, la tragedia desarrolla significados totalmente nuevos: el mythos(μύθος) se funde con la acción, es decir, con la representación directa (δρᾶμα, drama).

Algunas

de las características que encontramos en la novela de terror

relacionadas con la tragedia son:

1º

Generalmente se trata de un tema serio, algún episodio conflictivo

de una persona o difícil de afrontar.

2º

Tanto la tragedia como la novela de terror pretenden crear en el

lector diversas emociones, principalmente el temor y la compasión.

Con

el comienzo del romanticismo y la modificación de los géneros

literarios, comienzan a utilizarse características de unos géneros

a otros, así, si la tragedia siempre había sido ensalzada y llevada

a cabo por grandes personajes que sirvieran de modelo a seguir,

ahora, con la gran revolución llevada a cabo en el siglo XIX, los

protagonistas de esas tragedias serán parias, bebedores,

prostitutas, piratas, bandoleros, mendigos y en definitiva,

marginados por la sociedad.

Respecto

a la forma, la novela como género literario está vinculada a la

épica debido a las características narrativas que hallamos en ella.

Por tanto, de nuevo, la mezcla de géneros de la que hablábamos

anteriormente.

La

Inquisición:

No

podemos hablar de subgénero de terror sin tener en cuenta un hecho

tan importante como La Inquisición, sin duda, solo pensar en ella

nos pone la piel de gallina. Se fundó en 1184 en Francia para luchar

contra la herejía y se extendió hasta el Reino de Aragón en 1249

que como sabemos, posteriormente se unió con Castilla. Dejando de

lado los hechos históricos, que aunque importantes, no tenemos

tiempo para centrarnos en ellos, sin duda la Santa Inquisición donde

tuvo su mayor auge y longevidad fue en España.

Empecemos

por el principio, en el siglo XIV Dante publicó La

Divina comedia

entre 1304 y 1321: Inferno

( 1304) , Purgatorio

(1316), Paraíso

(1321),

en ella Dante nos describe a un Satanás en Inferno

(1304),

en él vemos a un Lucifer como a un emperador y curiosamente

relacionado con el hielo y no con las llamas, además aparece como un

ser monstruoso con tres bocas: Judas Iscariote, Marco Junio Bruto y

Cayo Casio Longino (traicionaron a Julio Cesar y por lo tanto

traicionaron al Imperio, relacionado con lo divino)

Dante

lo describe como un ser de dimensiones ciclópeas con tres rostros

(uno rojo, uno blanco-amarillo y otro negro) y tres pares de alas sin

plumas, más semejantes a alas de murciélago(relacionado con el

ángel caído) A los tres rostros corresponden seis ojos lagrimosos

y tres mentes de las que descienden llanto y una baba sangrienta,

proveniente de los tres traidores que están en sus bocas.

Esta visión de Lucifer

estaría presente hasta entrado el siglo XVII, debemos tener en

cuenta que casi todo lo que se publicaba en la época tenía una

vinculación directa o indirectamente con la religión, en 1486 Henry

Kramer y Jakob Sprenger escribieron el famoso Malleus Maleficarum,

traducido como El Martillo de las Brujas ,

que consiste en un manual de torturas para que los inquisidores lo

emplearan en las brujas. Se trata, también de un libro que recoge

todo aquello en lo que debían fijarse tanto la Inquisición como los

ciudadanos de a pie para poder identificar a una bruja. En

definitiva, fue uno de los mayores culpables de la gran persecución

que tuvo lugar en el Renacimiento en toda Europa y posteriormente en

América.

A

este tratado, se une el Manual de Inquisidores

de Nicolás Aymerich que escribió sobre 1376 en el cual también

describe métodos para descubrir a las brujas. Actualmente hay una

edición llamada Manual de Inquisidores llevada

a cabo por José Antonio Fortea. En este manual también se expone el

procedimiento del Santo Oficio.

Aquelarre, obra del siglo XVIII. Francisco de Goya.

La

Santa Inquisición censuró a grandes escritores de toda Europa se

condenaron los escritos de los franceses Rousseau, Voltaire,

Montesquieu y Diderot, así como también los de Boccachio, Zuinglio,

Hus, Dante, Maquiavelo, y Tomás Moro, que hoy llenan bibliotecas en

todo el mundo.

Debemos

diferenciar entre libros phobitorios: se censura por completo a un

autor y/o toda la obra y las obras expulgatorias se tratarían de

aquellas que se han 'modificado' o los pasajes prohibidos de dicha

obra u autor. Relacionado con el concepto de 'autor' en la época y

autoría.

Index

librorum expurgatorum,

de Quiroga (1584

)

Muchos

fueron los libros que se censuraron a lo largo de siglos de mano de

la Inquisición, en El Índice

de libros prohibidos de la Inquisición española (en

latín, desde 1612, Index

Librorum Prohibitorum et Derogatorum),

principalmente aquellos libros que iban contra la Iglesia o se hacía

algún tipo de alusión negativa hacia ella. Es importante recordar

que la instauración de la Inquisición en la península fue

principalmente por un factor de fanatismo religioso y económica, la

expulsión de los judioconversos y los moriscos siempre fue una

cuestión vital para la Inquisicición española.

Así,

a la persecución de brujas se une, en el caso de la Inquisición

española, la limpieza de sangre. Lo que da lugar a la búsqueda

constante de la apariencia del puritanismo, no solo debemos verlo

como una cuestión de religiosa, también es importante señalar la

gastronomía, no comer cerdo podía suponer una clara sospecha, la

mayoría de los médicos eran perseguidos por herejía, estaba

totalmente prohibido practicar autopsia o experimentar con cuerpos

muertos bajo pena de muerte. Cualquier ungüento o mezcla de hierba

podría ser tratado de ocultismo o brujería y por supuesto, el

aspecto sexual o carnal.

Cualquier

persona podría ser sospechosa de hereje y cualquier obra literaria

debería pasar primero por el Santo Oficio, esto provocó que

grandes autores tuvieran que esquivar la censura, quizá algunas de

las obras más reconocidas son La

Celestina

por el ocultismo, el placer carnal y la propia alcahueta que hace

'pactos' con unos y otros, ¿no cuadra perfectamente con el perfil de

una bruja? El

Lazarillo de Tormes

debido a la crítica social y anticlerical o el propio Quijote

donde encontramos un pasaje de quema de libros como crítica a la

censura y en la que Cervantes juega con los títulos reales que

estaban prohibidos en la época como el Amadis

de Gaula

de Gil Vicente.

Por

último es interesa señalar dos obras que también formarán parte

de esta lista de obras prohibidas, o al menos, revisadas por el Santo

Oficio, en primer lugar hablar de El Buscón

de Quevedo, una obra fantástica siguiendo la línea de la picaresca

donde se muestra un reflejo de la sociedad y los orígenes de Pablos, el protagonista, hijo de una prostituta y un padre 'barbero'.

Y

por último, como continuación de esta tradición literaria,

hallamos el Diablo Cojuelo

de Luis Vélez de Guevara.

Este

Diablo Cojuelo era ya muy usado en las canciones populares pero

también en los conjuros, por ejemplo:

Diablo Cojuelo / traémele luego / diablo del pozo / traémele que no es casado / que es mozo / diablo de la Quintería / traémela de la feria / diablo de la plaza / traémele en danza…

Señor de la calle / Señor de la calle / Señor compadre / Señor cojuelo / Que hagáis a XXX / que se abrace solamente a mí / y que me quiera y que me ame / y que si es verdad / que me ha de querer / que ladre como perro / que rebuzne como asno / y que cante como gallo.

Estos cinco dedos pongo en este muro, cinco demonios conjuro: a Barrabás, a Satanás, a Lucifer, a Belcebú, al Diablo Cojuelo que es buen mensajero, que me traiga a Fulano luego a mi querer y a mi mandar.

Los textos de la época lo describen como:

"Es

un diablo

al

que,

lejos de ser una forma maligna, se le representa como el

espíritu más travieso del infierno,

trayendo de cabeza a sus propios congéneres demoníacos, los cuales,

para deshacerse de él, lo entregaron en trato a un astrólogo,

teniéndolo encerrado en una vasija de cristal. Se dice también que

es inventor de danzas, música y literatura de carácter picaresco y

satírico. Siendo uno de los primeros ángeles en levantarse en

celestial rebelión, fue el primero en caer a los infiernos,

aterrizando el resto de sus hermanos

sobre

él, dejándole estropeado

y más

que todos señalado de la mano de Dios.

De ahí viene su sobrenombre de Cojuelo.

Pero no por cojo es menos veloz y ágil. Me llega al tobillo. El

diablo cojuelo es el más conocido y nombrado en los procesos, y en

la literatura. La referencia al diablo cojuelo es mayoritaria en los

conjuros,

invocaciones y oraciones de las brujas.

Goya

y el misterio de sus cuadros representando a reos." Según Wikipedia.

La Inquisición se

abolió 1834 definitivamente, en esto sí que fuimos el único país

en el que perduró tanto tiempo, gracias a la restauración de la

Inquisición por Fernando VII y su régimen absolutista en 1814, la

última muerte llevada a cabo por la Inquisición fue en 1826 a

Cayetano Antonio Ripoll con ahorcamiento acusado de herejía.

Concepto de romanticismo:

Muchos son los críticos

que afirman que aún no ha existido ningún movimiento artístico y

social tan importante como el romanticismo y que nuestra sociedad aún

no ha terminado de adaptarse a estos cambios. Se trató de un

movimiento revolucionario y rompedor que intentó acabar con su

predecesor: el Neoclasicismo. No podemos hablar de un ruptura total o

de una antítesis, ya que los movimientos culturales se suceden y se

fundamentan unos en otros, aunque sí comienza una decepción hacia

ese racionalismo y positivismo que encontrábamos en el siglo XVIII,

conceptos tan familiares estéticamente como la armonía o que lo

bello y lo bueno debían ir unidos.

A finales del siglo XVIII

este concepto comienza a cambiar, dando lugar al término

Romanticismo como 'irreal', 'emotivo', comenzó en toda Europa pero

principalmente destaca Inglaterra con Lord Byron, Francia con Victor

Hugo y Alemania con el máximo exponente Goethe Prometeo

(1974) (relación con Mary Shelley) y Fausto (1807).

Laura ha hablado

anteriormente de las características del romanticismo, es

interesante destacar que en España el romanticismo llegó de forma

tardía, esto hizo que su duración fuese muy breve y a penas

perceptible, ya que, solo ocupa la primera mitad del siglo XIX,

pronto le sucederá el realismo con Galdós o Clarín.

Laura también hace

relación a la nouvelle que tiene su origen aún con mayor

anterioridad, quizá uno de los primeros escritores que empleó este

termino fue Mateo Bandello, llevó a cabo la novella relacionada

con relatos cortos ya en el siglo XV y XVI, de él beberían autores

como Cervantes para escribir sus Novelas ejemplares y

posteriormente todos los autores románticos que buscan su

inspiración en autores de la Edad Media y del Barroco español.

En España poco se

cultivó el movimiento romanticismo propiamente, quizá el autor más

conocido sea Becquer y sus Leyendas, que

como anteriormente hemos nombrado utiliza el formato 'novella'

original, es decir, breves relatos con las características propias

del romanticismo: la naturaleza como extensión del hombre,

personajes antisociales que nunca pueden llegar a huir de su destino.

En relación a este concepto, encontramos obras españolas tan

célebres como Don Álvaro o la fuerza del sino (1835)

del Duque de Rivas como la tragedia que inaugura el romanticismo en

España, encontramos temas como: el amor, la venganza, el honor, el

héroe romántico, la muerte o por supuesto, el sino (destino).

Inspirada en otros autores europeos como Victor Hugo.

A

ella le sucede Don Juan Tenorio

(1844) de José Zorrilla, aunque actualmente el concepto de 'don

Juan' solo se ha reducido al género masculino como una persona con

éxito entre las mujeres, esta tragedia romántica nada tiene que ver

con eso. Se trata del máximo exponencial del teatro romántico

español. Se caracteriza por los lugares sombríos: cementerios,

acción en la noche. También hallamos el amor imposible. El misterio

y la naturaleza envuelven toda la obra desde principio a fin, las

estatuas cobrarán movimiento, la naturaleza acompañará a los

personajes como salvaje y sin control, quizá, la características

principal que atraviesa toda la obra sea el predominio de los

sentimiento frente a la razón, mostrando así el auténtico

pensamiento romántico y rompiendo con todo lo anterior.

También

es importante citar a Espronceda, su poema más reconocido es sin

duda La canción del pirata (1840)

un claro ejemplo de lo que comentábamos anteriormente, el marginado

como protagonista de un poema.

Tampoco

debemos olvidar a Mariano José de Larra, quizá sea junto a Bécquer el escritor

romántico español por excelencia, ambos tienen en común que el

propio escritor se ha convertido en un 'personaje', hasta tal punto

que en varias ocasiones se le ha convertido en protagonista de

ciertas novelas de autores como Francisco Umbral o Antonio Buero

Vallejo, Larra escribió grandes sátiras, criticó a la sociedad de

su tiempo, siempre fue un incomprendido y terminó quitándose la

vida de un tiro.

Quería

terminar mi intervención, haciendo hincapié en Bécquer que al

igual que Larra o Byron se han convertido en grandes personajes

debido a la vida que llevaron. Bécquer es el claro ejemplo de lo

tardío que llegó el romanticismo a España, sobretodo en la

narrativa. Anteriormente hemos recordado que el Romanticismo comienza

en toda Europa a finales del siglo XVIII y Bécquer nació en 1836,

por lo tanto, podemos imaginar que no empezaría a escribir hasta

veinte años después. Destacan de él las famosísimas Rimas

publicadas póstumamente y las

cuales fueron sus amigos las que dieron orden según su propio

criterio.

No

podemos olvidar las Leyendas (1859

y 1865) también muy conocidas y sin duda, el mayor ejemplo de

narrativa romántica española. Sería interesante destacar Cartas

desde mi celda (1864) se trata

de unas cartas publicadas en el periódico El

Contemporáneo. El escritor

sevillano se comprometió a enviar estas cartas desde su retiro en

Veruela, en la sierra de Moncayo, en un paraje romántico, rodeado de

naturaleza y donde el escritor se instala para curar su enfermedad.

Mucho se ha hablado de la enfermedad de Bécquer debido a la

mitificación como escritor/ personaje, aunque oficialmente se mostró

a un Bécquer enamorado de Julia Espín y fallecido de tuberculosis

¿existe una enfermedad más típica para un escritor romántico?

Actualmente,

muchas han sido las investigaciones al respecto de la verdadera

identidad del escritor, se cree que murió verdaderamente de sífilis

y no de tuberculosis, al igual que no serían pocos los encuentros

sexuales que el escritor llevaría a cabo, aunque, como ocurre con

otros escritores ya citados, la propia sociedad y sus propios amigos

ayudaron a crear al personaje y el mito.

Algunos

de los temas que encontramos en Cartas desde mi celda son

el recuerdo nostálgico de su infancia y algunos aspectos mucho más

cercanos al tema que tratamos hoy: la lapidación y muerte de su tía

Casca, acusada de brujería. Junto a otros relatos sobre espiritismo,

muerte, soledad, misterio o desolación.

Monasterio de Veruela donde Bécquer escribe Cartas desde mi celda.

Aunque

si observamos las fechas de publicación, ya hemos traspasado el

umbral de la mitad del siglo XIX y comienzan a sucederse movimientos

artísticos que ya no durarán casi un siglo, como anteriormente,

sino que su longevidad será muy escasa, así, el romanticismo dará

paso al realismo.

Por

lo tanto, podemos concluir que el romanticismo español se pronunció

de forma tardía, muchos han querido ver estos autores como

posrománticos, debido a su posterioridad frente al resto de

escritores europeos.

Os dejo aquí el link de Youtube de la Mesa Redonda sobre terror que tuvo lugar el pasado sábado 13 de octubre:

ResponderBorrarhttps://www.youtube.com/watch?v=qvvhhpn5BZk